Тенденции в области медицинских технологий 2024 года

Рынок медицинских технологий представляет собой активно развивающуюся сферу, которая одновременно быстро адаптируется к мировым изменениям и опережает темпы обновления в системе здравоохранения в целом. По оценкам аналитиков из Future Market Insights, к 2033 году объем этого рынка может достигнуть 776 миллиардов долларов.

Глобальные тренды в MedTech к 2024 году

По мере того как мировое здравоохранение восстанавливается после пандемии коронавируса, акцент смещается с проблем инфекционной безопасности на технологическое развитие и улучшение взаимодействия между медицинскими учреждениями и пациентами. Среди ключевых трендов на мировом рынке медицинских технологий можно выделить следующие:

- Расширение доступа к медицинским услугам для населения по всему миру.

- Поддержание устойчивого развития технологических компаний и их вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG).

- Развитие технологий искусственного интеллекта.

- Увеличение использования телемедицины и цифровых технологий.

- Рост применения биометрических технологий и носимых устройств.

Эти направления также остаются важными и для России, особенно развитие искусственного интеллекта, телемедицины, цифровизации и биометрических технологий. В России актуальной задачей является достижение технологического суверенитета, который включает в себя импортозамещение и цифровизацию, что позволит укрепить независимость от геополитической ситуации.

Основной стимул развития – технологический суверенитет

Последние годы были непростыми для российского MedTech из-за ограниченного доступа к зарубежным разработкам и технологиям, ведь еще в начале 2022 года доля импортных продуктов на рынке составляла 85%. Однако к началу 2024 года значительный переход к отечественным решениям уже показал, что доля местных разработок достигла более 70%. С начала 2023 года рынок показал взрывной рост на 27%, а прогнозы на следующие несколько лет обещают ежегодный рост на уровне 13%.

Эти данные свидетельствуют о том, что ключевым фактором развития MedTech в России является импортозамещение, задачей которого является не только замена иностранных технологий национальными разработками, но и сохранение, а также масштабирование высокого уровня здравоохранения.

Протезирование и нейроинтерфейсы в России

Российский сектор современного протезирования демонстрирует тенденции к увеличению независимости. Так, в 2021 и 2022 годах известный разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» увеличил производственные объемы протезов в 4,5 раза, а за первое полугодие 2023 года компания достигла объемов производства, равных всему 2022 году. Доходы компании в 2023 году выросли на 144% по сравнению с предыдущим годом. В России большое количество пациентов нуждается в протезах, однако условия для реабилитации ограничены, делая протезирование одним из основных методов восстановления функций и адаптации.

Нейроинтерфейсы в России пока находятся на стадии научной фантастики. Согласно дорожной карте «Нейронет» Национальной технологической инициативы, значительные успехи в разработке интерфейсов мозг-компьютер ожидаются в 2030-х годах. В то время как Илон Маск и его Neuralink уже продвигаются в этом направлении, основное внимание которого уделено восстановлению двигательных функций у парализованных, российские разработки фокусируются на коррекции нарушений слуха и зрения.

ИИ в здравоохранении России

В московских поликлиниках реализуются несколько пилотных проектов с использованием ИИ. Например, чат-боты, которые заранее собирают жалобы пациентов, что теоретически должно сократить время приема и упростить работу врачей. Однако многие доктора продолжают проводить очные анамнезы, не доверяя полностью автоматизации.

ИИ также применяется для анализа медицинских изображений, таких как рентгенограммы и маммограммы, выделяя области, требующие особого внимания врача, и категоризируя снимки на наличие патологий. Такие системы уже используются в крупных медицинских центрах и исследованиях, например, ArtInCol, отечественный ИИ для диагностики колоректальных новообразований во время эндоскопии.

Однако развитие ИИ в медицине сталкивается с законодательными ограничениями. В российском законодательстве отсутствует понятие «ошибка ИИ», в то время как врачебные ошибки четко регулируются, что оставляет ответственность за возможные промахи на врачах. Технологии развиваются гораздо быстрее, чем правовая база, что снижает доверие к новшествам со стороны медицинского персонала.

Кроме того, хотя в Москве и других крупных городах инновации внедряются активно, в меньших центрах и районных больницах они часто недоступны, что создает значительный разрыв между передовыми технологиями и реальностью регионального здравоохранения. К 2025 году планируется запуск проекта «Цифровые сервисы системы здравоохранения» с бюджетом более 110 миллиардов рублей, что может стать значимым шагом в сокращении этого разрыва.

Телемедицина

Рост интереса к телемедицине со стороны пациентов является ключевым трендом на рынке медицинских технологий в 2024 году. Ожидается появление новых сервисов для пациентов и расширение функционала уже существующих.

Многие пациенты, привыкшие искать медицинскую информацию в интернете, сравнивают телеконсультации с поиском через Google: задаешь вопрос и получаешь ответ. Однако в случае телемедицины ответ предоставляется квалифицированным специалистом, а не основывается на наиболее оптимизированных для поисковых систем статьях.

Телемедицина представляет собой не только возможность аудио- или видеосвязи с доктором, но и включает в себя дистанционные консилиумы, мониторинг состояния пациента с помощью носимых устройств и другие элементы. Это делает медицинское обслуживание удобным, быстрым и комфортным для пациента.

Телемедицина несет множество преимуществ, включая снижение риска инфекционных заболеваний за счет уменьшения скопления людей в клиниках, сокращение времени ожидания приема, возможность дистанционного мониторинга и адаптации лечения, а также упрощение процесса коллегиального принятия решений и получения второго мнения.

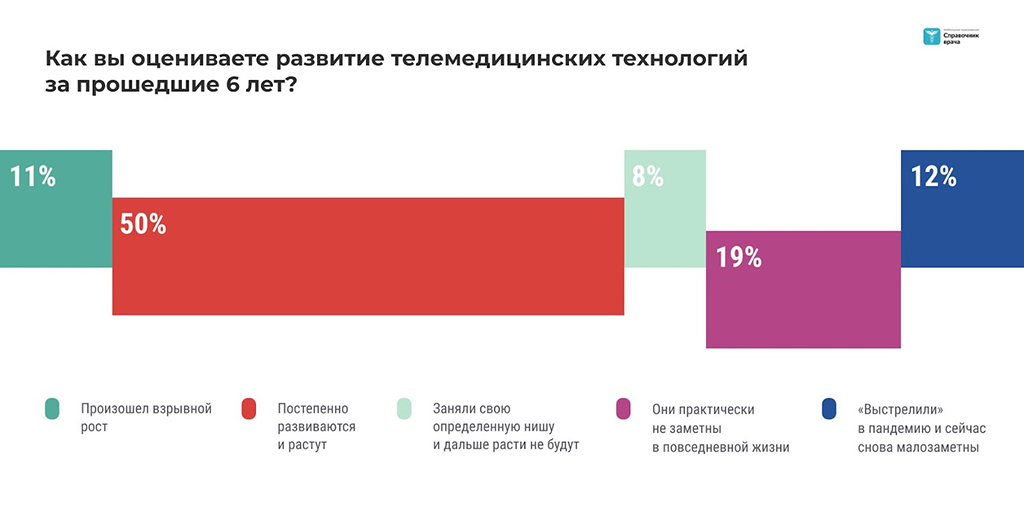

Опрос, проведенный среди 1,5 тысячи специализированных врачей в нашем приложении в феврале-марте этого года, показал, что 87,5% врачей используют сервисы телемедицины.

Эксперты предсказывают, что в ближайшем будущем активно будет развиваться концепция «больниц без стен». Это означает, что в стационарах будет оказываться только неотложная и высокоспециализированная медицинская помощь, тогда как более простые процедуры, консультации и лечение будут перенесены непосредственно в жилища пациентов.

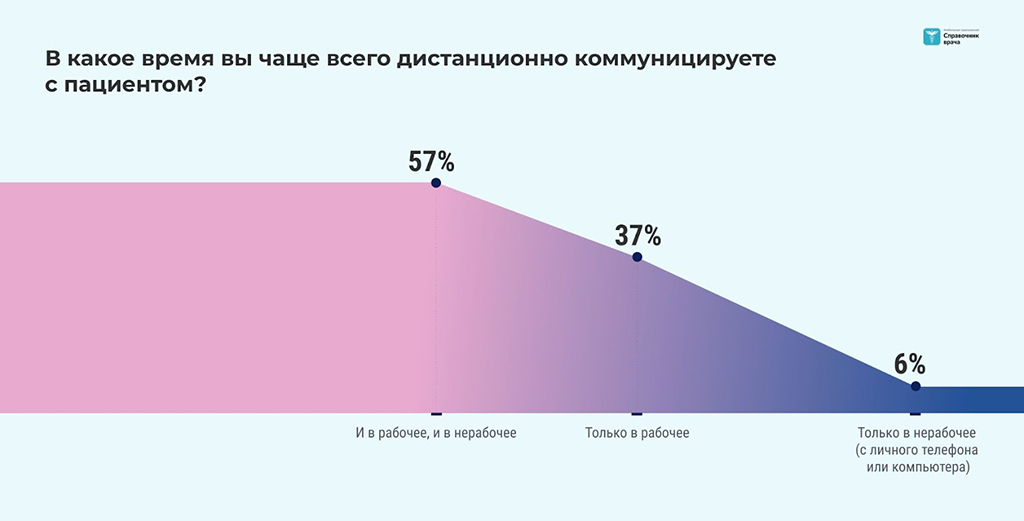

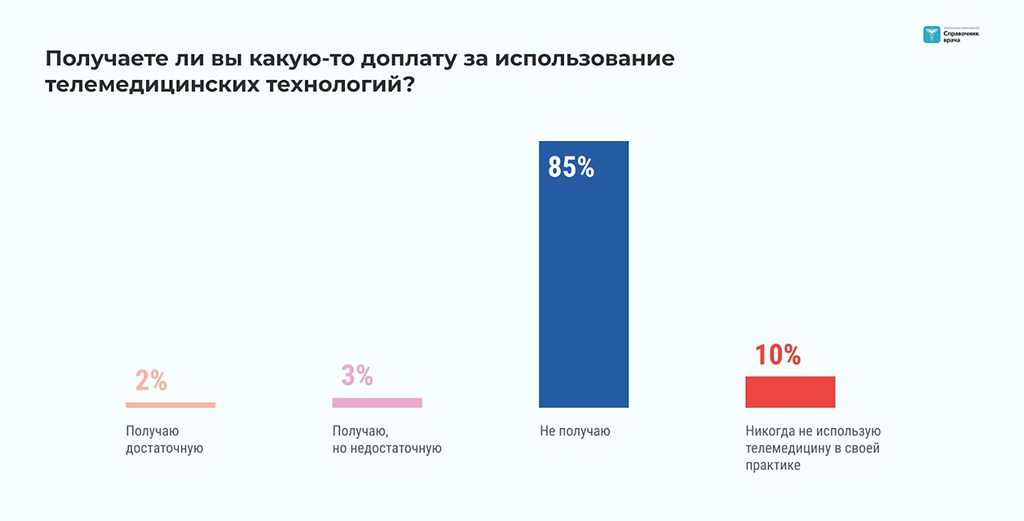

Однако существуют препятствия, замедляющие реализацию этой идеи. Одной из задач телемедицины является снижение нагрузки на врачей, но пока не все идет по плану. Согласно нашему опросу, лишь 37% респондентов общаются с пациентами строго в рабочие часы. Большинство врачей (более половины опрошенных) взаимодействуют с пациентами как в течение рабочего дня, так и после его окончания, а 6,5% докторов делают это исключительно в свое свободное время. При этом 85% медицинских работников не получают за такую деятельность дополнительной оплаты.

Для того чтобы концепция развития этого тренда охватила всю страну, а не ограничивалась только столичными областями, крайне важно решить все технические проблемы. Кроме того, необходимо тщательно проработать механизм оплаты труда медицинским работникам за проведение дистанционных консультаций.

Цифровизация в медицине

Процесс цифровой трансформации в медицинском секторе начался около восьми лет назад. За это время в медицинские учреждения были внедрены различные информационные системы. Однако данные по-прежнему хранятся в неупорядоченном виде и различных форматах, что создает трудности для их использования как пациентами, так и медицинскими работниками.

Основная задача государственной политики в этой области заключается в создании унифицированной цифровой инфраструктуры по всей стране. Это включает в себя совершенствование системы электронных рецептов, электронных амбулаторных карт и улучшение сервисов для записи на прием к врачам.

Что получается в итоге?

Развитие рынка медицинских технологий происходит очень динамично, хотя и не всегда одинаково эффективно. Технологии постоянно совершенствуются: появляются новые сервисы, программы и алгоритмы. Важно, чтобы развитие рынка MedTech не отрывалось от реальных потребностей. Для этого необходимо развивать надежную инфраструктуру, способную поддерживать все эти технологические новинки.

Тренд на технологическую независимость, при активном участии государства и отечественных компаний в сфере MedTech, внушает доверие. Обмен опытом в этой области крайне важен, но стабильность системы должна оставаться приоритетом, особенно в условиях международной нестабильности.